小时候过年

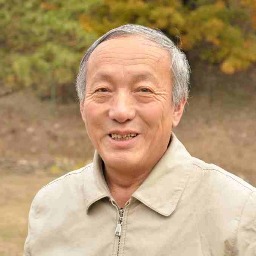

钱宝林

我们家和其他邻居家一样,过年是以母亲操持扫房开始的。大清早,母亲便催着我们吃饭,还不等我们吃完饭,她就打开窗户,用一根木棍支起来,说是今天要扫房了。我们的心里便知道,要过年了。

母亲开始按照她的思路向当院搬起了一件件家具,什么镜子、胆瓶、座钟都在搬出之列。只有那搬不动的三节黑躺柜,还伫在原地。我和三姐被母亲支使着干些把旧窗户纸撕下并清理干净的活。

咱们这塞外冬天冷啊!母亲在灶坑里扒了一火盆冒着青烟的草柴灰,憋足了一口气,把火盆放到西屋的炕上,青烟顿时布满了西屋、堂屋和大哥大嫂一家住着的东屋。

晚上,到了电灯照亮扫过的房间,被废旧报纸重新糊过的顶棚,新的窗户纸、周围墙壁上新添的几幅年画,被擦拭过得镜子、玻璃窗、镜框里的照片都显得锃光瓦亮,母亲、我和三姐的心里都乐开了花。

父亲是不会干这些活计的,他工作在五奎园,年轻时是上灶,年老时就做起了面案。他整天吃在饭店里,只有下班后才回到家里睡觉,至于家里的一家人每天吃什么,他是一概不知。偶尔休上一天,在家里吃上一顿菜干粮,那是他的福份。

大姐也搭不上手,她二十出头便远嫁辽宁,五个孩子的妈。她的大儿子只比我小一岁。她那一家子,就够她操心的了。二姐上山工作在林场,二哥新去了矿山机械厂学徒,他们俩离家远一点,非节假日不能回来,而且要乘汽车和火车。三姐我俩还在上学。大哥大嫂都在被服厂上班,结婚后有了二儿一女,孩子交给母亲看管,所以,家里的一切打理,都是母亲一个人操持。

年前,我还有一个任务就是采买年货,母亲会拿着发给市民的副食品票,再给我相应的钱,把肉、蛋、花椒、大料、红糖、糖精逐样地买回家。要知道,那时候,买东西不仅要凭票,还需要排队,有的食品还要天不亮就去排队。几十米的长龙,好在那时的人都非常自觉。

母亲对我的努力是有奖励的。有时采买回来报账时剩下几分钱,母亲就留给了我,一毛一毛地攒起来,就可以买点炮仗。小鞭、麻雷子、钻天猴、炮打灯、二踢脚之类的,贵的当然买不起,买回来的小鞭也是一个个地拆下来一个一个地放。小鞭的声音虽然不大,但乐趣实在不少,臭(不响)的也有,遇到臭的我们也不会浪费,将这个小炮拦腰掰开,在中间夹上一个小炮,点燃后,前边的先呈呲花状,然后一声炮响,我们几个小伙伴儿会心地一笑。

年三十是最激动人心的。父亲一年中只给我们做这大年夜的一顿饭,其实,不光我,全家十几口人都在耐心地期待。我围着父亲在锅台边转,炸钎子、炸丸子、炸麻花等等,时不时地,父亲就把那些好吃的,塞进我这个他的“老疙瘩”嘴里。

母亲虽然打起了下手,但是,年夜饭最主要的一道菜,一年只吃到一次的火锅,却是由母亲亲自操持的。丸子、豆泡、海带、粉条、酸菜,上面艺术性地排了一圈烧肉。在灶膛里引燃黝黑的木炭,用铁筷子夹到火锅的烟囱里,发出哔哔的声音,碰撞出一串串火红的小星星。

我们一家人上炕,开始围坐在两个饭桌拼起来的大桌旁,父亲笑呵呵地边摘围裙边坐过来。母亲也把火锅放在了饭桌中间,最后来到饭桌前的是大嫂子,她站在屋中央,红着脸不说话。母亲叫她:过来吧,你挨着我。大嫂还是没动。这时,一家人的目光都射向了大嫂。只见她说话了:爸妈,你们先坐好吧。说着,她在炕沿下屋地中间跪下来,嘴里说着:爸妈,这一年来,你们看孩子,做饭伺候我们,你们辛苦了,我给你们磕头了。这比较封建的一幕,在我的记忆中是非常深刻的。

母亲转过脸,瞅着大儿媳说:快起来吧,我们一起吃年夜饭。我和三姐一声大喊:开吃啦!

蛇年又至,祝全国的券友老师们蛇年和顺!

快快乐乐迎新春,阖家团圆过大年!

难忘民俗传百代,春节申遗庆成功。

编辑:王建

编辑:王建